惊心动魄半小时:徐州市第一人民医院多学科联动妙取消化道异物

异物入腹险象环生,

患者寻找希望之门

2025年6月13日傍晚,徐州市第一人民医院急诊医学科的走廊里弥漫着紧张的气息。一位50多岁消化道异物的男性患者被紧急送进诊室,他面色苍白、嘴角还残留着未擦净的血丝,仿佛一艘在暴风雨中飘摇的小船,急需找到避风的港湾。

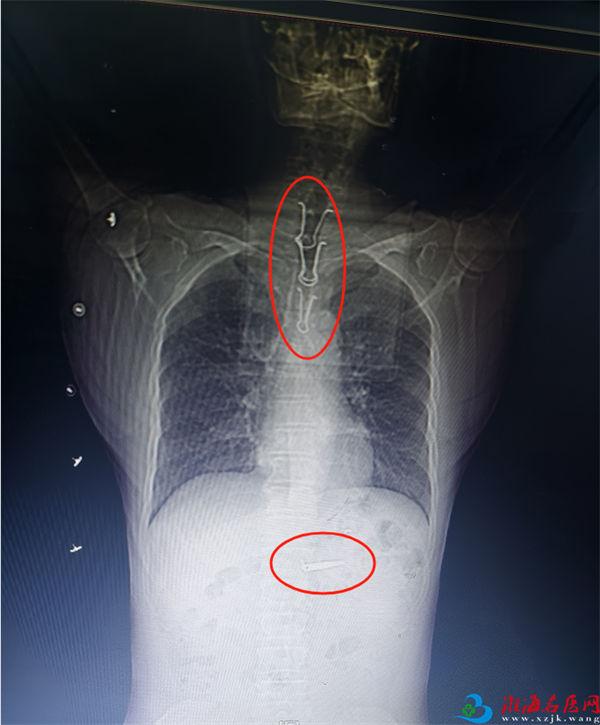

据了解,22小时前王先生因情绪激动,做出了令人揪心的举动——自行吞服金属异物。随后,他开始出现呕血症状。外院的CT检查报告犹如一道晴天霹雳,显示患者食管及十二指肠降部存在多个金属异物,部分异物叠压嵌顿,形态复杂且锐利,犹如一串“鱼钩”倒刺在食管壁内。由于手术风险极高,外院建议转院治疗。

患者慕名来到江苏省临床重点专科、徐州市消化疾病研究所所在地、徐州市第一人民医院消化内科寻求治疗。急诊医学科接诊医生、主任医师徐坤深知责任重大,在和护理团队王元功、张威、蒋欣、任广翠等迅速完善心电图、血常规等相关检查的同时,第一时间联系了消化内科副主任、主任医师刘世育博士前来会诊。

消化内镜“探秘”,

风险与挑战如影随形

当刘世育看到患者的影像资料时,他的心里咯噔一下:多个燕尾夹弹簧尾柄嵌顿在食管,钩爪如倒刺般刺入管壁,周围毗邻主动脉、气管等重要组织,稍有不慎便可能引发大出血或穿孔,后果不堪设想。

“这绝对是‘一块难啃的骨头’,当务之急是必须尽快取出来,避免食管和胃肠道蠕动引起更严重的损伤。”刘世育迅速将患者收入院,并把病情汇报给科主任、消化内科学科带头人、副院长陈光侠教授。陈光侠教授深知这场手术的艰难程度,她立即启动专家团队线上急会诊,共同商讨对策。

“用消化内镜取,从安全角度看风险更大。患者局部食管壁因损伤炎症、水肿明显,病史已经接近24小时,不排除穿孔可能。且多个金属异物两端尖锐,边缘锋利,在推送内镜和钳取异物时,很可能引起食管穿孔、刺破周围大血管等二次损伤;如果外科手术取,虽然手术风险相对减小,但对于患者来说,手术创伤更大,恢复周期也更长。”陈光侠教授的话语中透露出对病情的深刻洞察和对患者的深切关怀。

两难之间,陈光侠教授展现出了医者的担当和勇气。她毅然决定和团队担下更多的风险——在静脉麻醉下行消化内镜异物取出术,同时备好急诊开胸/腹术方案,确保患者安全。

“因为风险大,我们当时做了最坏的打算,最充足的准备。陈院长带我们拟定了三套应急方案,消化内镜方案、紧急开胸/腹手术和胸腹腔镜联合微创手术,争取以最小的创伤为患者解除痛苦。”刘世育表示。

多学科协作,

精准施术化险为夷

在陈光侠院长统筹安排下,一场多学科协作的“异物大作战”悄然展开。

担纲本次麻醉的是副主任医师杨丽、张进及主治医生赵盼盼、石晴晴麻醉团队,他们迅速就位,默契配合,除了严密监护患者生命体征,精准调控麻醉药量,还做好各种抢救准备,为患者安全和术者顺利施术保驾护航。

手术正式开始。

在刘世育副主任的指导下,副主任医师吴传楠手持胃镜一边小心翼翼地进镜,一边仔细地检查。作为术者最得力的助手,内镜中心护理骨干于洁除了术前备好各项设备器械、妥善安置患者外,术中则紧跟手术娴熟精准地配合,与医生团队“共进退”。很快第一批“元凶”就出现在视野中。虽然近在眼前,但想把它们“一网打尽”却非易事,食管腔内见4枚燕尾夹的弹簧尾柄簇拥在一起,相互勾连着,两端锐利的钩爪嵌在食管内。

狭路相逢勇者胜!

“手术过程如履薄冰,既要将尾柄逐一取出,又要防止钩爪划伤食管壁粘膜。每一个动作都必须精准无误,否则后果不堪设想。”术者的眼神坚定而专注。在仔细判断异物的位置后,他们选定距离口侧最近的一枚尾柄,用圈套器精准地抓住一侧钩爪,轻轻移动尖端,判断是否已刺穿食管或大血管,观察后没看到血液涌出,心稍稍放下一点。接着轻柔地将其拉入内镜的透明帽内,随后一边微微后退一边调整角度,缓缓地将尾柄带至口咽部,然后取出牙垫,用手从口腔抓住尾柄小心取出。

“第一枚出来了!”在场医护人员的眼中闪过一丝惊喜。

但手术团队并未松懈,他们继续全神贯注地操作着。第二枚、第三枚、第四枚……食管内的异物全部取出后,又对食管壁粘膜多处破损进行仔细检查,确认无活动性出血后,继续向十二指肠降部进镜,乘胜追击藏得更深的“破坏分子”。

当内镜穿过贲门、胃腔、幽门来到十二指肠降部时,两个金属异物出现在视野中,其中一个异物一端有个金属环,刘世育副主任果断决策,为避免异物滑向小肠,迅速用异物钳抓住金属环,将其拉入透明帽内,接着缓慢地退出,一公分、两公分.....在团队的默契配合下,异物终于“脱口而出”。

然而,最后一个异物——一枚长针,却让手术团队再次紧张起来。这枚长针更长、更尖锐,取出的难度极大。“感觉就像在逼仄的羊肠小巷里倒车,必须极其小心,稍有不慎,患者就会面临巨大的风险。”他们屏息凝视,每一个动作都小心翼翼。时间一分一秒地过去,内镜室里安静得只能听到心电监护仪的滴答声。终于,在她们的精准操作下,长针从患者口中被取出。那一刻,所有医护人员悬着的心都落了地。

吴传楠再次进镜至十二指肠降部确认无其他异物滞留,并确认消化道粘膜无活动性出血后,手术顺利结束。全程用时不足半小时!

术后,经过胃肠减压、禁食、抑酸、保护粘膜、抗炎、营养支持等对症治疗,及护士长黄静带领的护理团队精心照护下,患者恢复良好,4天后顺利出院。

这场惊心动魄的“异物大作战”,不仅展现了徐州一院消化内科团队精湛的技术和丰富的经验,更彰显了多学科协作的强大力量。从急诊医学科的快速接诊,到消化内科的精准施术,再到麻醉科、护理团队的默契配合,每一个环节都体现了徐州一院以患者为中心的服务理念。

“作为医者,我们不仅要具备高超的技术,更要有敢于担当的精神。”陈光侠教授的话语掷地有声,“面对风险,我们不能退缩,因为患者的生命就掌握在我们手中。每一次成功的救治,都是对我们最大的肯定,也是我们继续前行的动力。”

专家简介

陈光侠

党委委员、副院长

消化内科学科带头人、科主任

徐州市消化疾病研究所所长

主任医师、博士研究生导师

日本国立癌症研究中心、东京医科大学及英国圣乔治大学附属医院高级访问学者

全国先进工作者及全国五一劳动奖章获得者

中华医学会消化分会高原消化协作组委员

中国医药生物协会慢病分会委员

江苏省医学会消化病学及消化内镜分会常务委员

江苏省医师协会消化内镜分会委员

江苏省医院协会医疗技术应用专委会委员

江苏省“六大高峰”人才

江苏省“333工程”培养对象

徐州市卫健委领军人才

徐州市医学会理事

徐州市医学会消化病学专委会主任委员

徐州市医师协会消化内镜专委会主任委员

主持国家自然科学基金、省自然科学基金等课题十余项,获得省市级科技进步奖、新技术引进奖、专利多项,在内镜下微创手术治疗方面有特长。

专家门诊:周一全天

门诊地点:门诊楼(3号楼)2层2诊区消化内科门诊

高级专家门诊:周四上午

门诊地点:门诊楼(3号楼)4层高级专家门诊

消化内科病区:病房楼(4号楼)7-9层

刘世育

徐州市消化疾病研究所副所长

消化内科 副主任

消化道早癌及ESD学组组长

主任医师,博士,硕士生导师

江苏省医学会消化学会青年委员及HP及胃肠道微生态学组组员

江苏省医学会消化内镜学会消化道早癌学组组员

江苏省医师协会消化学会委员

江苏省社会办协会消化内镜学会委员

江苏省抗癌协会消化内镜专委会委员

江苏省身心疾病联盟理事

江苏省第六期“333高层次培养人才工程”第三层次培养对象

徐州市医学会肝病学会副主任委员

徐州市消化质量控制中心副主任委员

徐州市医学会消化学会委员

徐州市抗癌协会胃肠癌专业委员会委员

日本顺天堂大学附属顺天堂病院访问学者

承担主持市课题2项,发表中华、SCI等学术论文10余篇,获得中国医药教育协会科学技术奖、省市科学技术奖、医学新技术引进奖、专利等10余项。

专业擅长:擅长幽门螺杆菌及其相关性疾病的防治;擅长消化道早期病变的内镜诊断和治疗、超声内镜(EUS)的诊断及内镜下黏膜剥离术(ESD)、POEM等)、急诊内镜下止血、痔的硬化与套扎等内镜诊疗技术。

吴传楠

博士在读 副主任医师 讲师

徐州市抗癌协会胃肠癌专委会委员

徐州市消化内镜专委会秘书

徐州市肝病学专委员会委员

徐州市中西医结合专委会委员

曾获资助参加徐州市临床技术骨干研修计划,于江苏省人民医院消化内镜中心进修。

专业擅长:对消化科常见病、疑难危重病例具有丰富的临床工作经验。熟练掌握胃肠镜检查、放大胃镜精查、内镜下黏膜切除术、内镜下黏膜剥离术、微探头超声内镜、胶囊内镜。曾获全国NBI结直肠早癌图像大赛华东赛区二等奖、全国消化疾病诊疗思维大赛华东赛区优秀奖。江苏省鼓楼之星消化道早癌大赛二等奖。第四届南京医科大学教学查房竞赛二等奖。多次被评为院级优秀服务标兵及优秀先进个人。参与省市级课题2项,获省市医学引进新技术奖4项。发表《中华消化杂志》、《中华消化内镜杂志》及SCI论文4篇。

扫一扫,分享本页