生死时速 | 四枚“夺命针”藏胃中!这群医生半小时上演“拆弹”奇迹

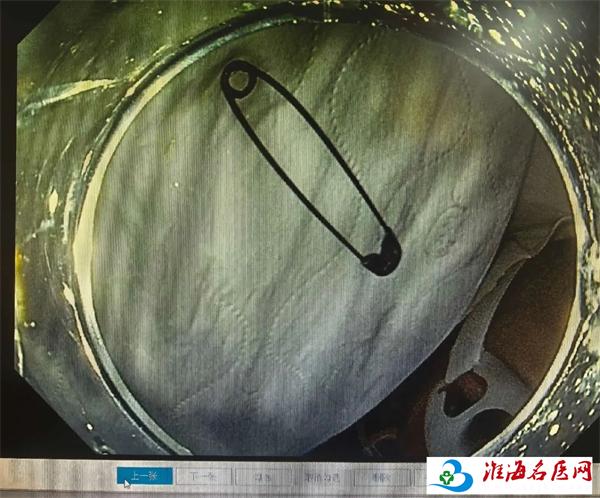

“异物钳稳住,调整角度......好了!”随着胃镜室里一声轻舒的呼气,一枚张开的别针被稳稳夹出,落入无菌盘时发出清脆的响声。这是8月21日下午铜山区中医院胃镜室上演的惊险一幕——医护团队在半小时内,从患者胃中成功取出两枚别针(一枚打开如“小剪刀”,一枚闭合似“小圆环”)和两枚锋利的缝纫机针,一场看不见硝烟的“体内排雷战”就此落幕。

紧急接诊

胃里藏着“定时炸弹”

当天下午一点,一位面色痛苦的患者被随行人员搀扶着冲进消化内科诊室。“医生,我吞了东西,现在胃里又胀又疼.....”患者断断续续的叙述让接诊医生心头一紧。急诊CT结果出来后,所有人都倒吸一口凉气:胃腔内清晰可见四个异物影,其中一枚别针完全张开,两个尖锐的金属末端像两把微型匕首,随时可能划破胃壁甚至血管;另外三枚异物也随着胃肠蠕动不断移动,风险步步紧逼。

消化内科主任刘继友第一时间赶到现场,看着影像报告眉头紧锁:“必须立刻通过胃镜取出,拖延一分钟就多一分穿孔、出血的危险!”他当即决定启动急诊内镜异物取出预案,同时联系胃镜室护士刘青和麻醉师冯会,一场与时间赛跑的救治迅速展开。

协同作战

在“方寸之间”与风险博弈

下午两点半,胃镜手术室里气氛凝重。麻醉师冯会全神贯注地监测着患者的生命体征,精准调控麻醉深度,既要让患者保持无痛状态,又要确保胃肠蠕动处于稳定可控范围——这是异物取出的前提。

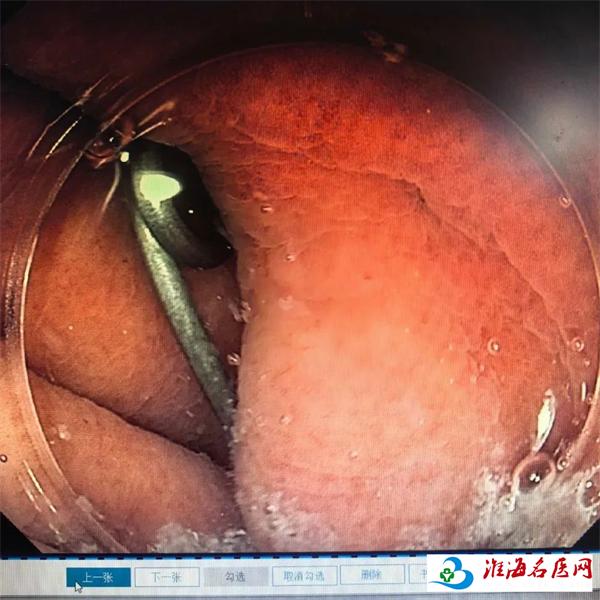

随着胃镜镜头缓缓进入胃腔,屏幕上的景象让人心悬到嗓子眼:张开的别针横卡在胃体下部,针尖已微微刺入黏膜;闭合的别针则“躲”在胃角褶皱处;两枚缝纫机的针更是锋芒毕露,其中一枚几乎与胃壁平行,稍有不慎就可能造成二次损伤。

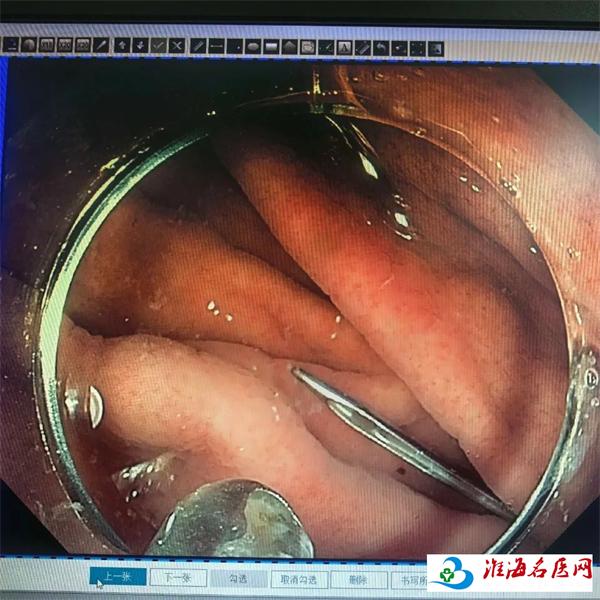

“刘青,递鳄鱼钳。”刘继友主任的声音沉稳有力。他操控胃镜镜头,在狭小的胃腔内小心翼翼地调整角度,避开血管丰富区域。面对那枚张开的别针,他没有贸然发力,而是先让护士用辅助钳轻轻推开周围黏膜,再让鳄鱼钳精准咬住别针中部,确保针尖朝向远离胃壁的方向,缓慢旋转、退镜......每一个动作都如绣花般精细。

当第一枚别针安全取出时,刘继友的额角已渗出细汗。紧接着,他又如法炮制,在冯会稳定的麻醉支持和刘青默契的器械配合下,先后将另外三枚异物一一取出。下午三点整,最后一枚缝纫机的针被成功取出,整个过程仅用30分钟。

医者仁心

平凡岗位上的生命守望

“太感谢你们了!要是真穿孔了,后果不堪设想.....”当患者出胃镜室时,随行人员拉着刘继友的手连连道谢。而此时,三位医护人员只是简单擦了擦汗,又投入到后续的观察护理中。

“异物取出看似简单,实则考验着医生的手眼配合和应急判断力”。刘继友主任事后说,胃壁黏膜脆弱如纸,金属异物边缘锋利,操作时哪怕0.1毫米的偏差都可能酿成大祸。而这样的紧急救治,在消化内科早已是家常便饭。

从急诊接诊到制定方案,从精准操作到安全收尾,铜山区中医院的医护团队用专业与担当,在方寸之间演绎着“救死扶伤”的真谛。他们没有惊天动地的壮举,却在每一次与病魔的较量中,用精湛医术和赤子之心,为患者筑起一道道生命防线。

扫一扫,分享本页